特定原産地証明書を取得するまで手続きについて徹底解説 ステップ①~⑨

日本は、20か国以上の国々と経済連携協定(EPA)を締結しており、関税の撤廃や経済協力等の連携強化を図っております。

特に、貿易面で享受するメリットとして、各協定で定められた原産地規則を満たすことを証明する「特定原産地証明書」を取得すれば、輸入時に掛かる関税がゼロになる可能性があるのです!

そもそも、この有利な制度を知らない方が多くいます。

企業のコスト削減には、様々な努力が必要ですが、経済連携協定(EPA)を利用することにより、この関税という税金が無くなる可能性があります!

輸出する企業であれば、自社製品の価格競争力が上がることが予想され、輸入する企業であれば、輸入仕入れコストを削減することができます。

非常にインパクトがありませんか?

経済連携協定(EPA)を利用することにより、関税という税金を削減・撤廃するチャンスが眠っています。

せっかく用意された優遇制度です。知らなかったでは、もったいないですよね!

コスト競争力を強化する意味でも、ぜひ検討して見てください!

特定原産地証明書は日本商工会議所が発給しています。

各協定の原産地規則を確認し、御社の産品が原産地規則を満たしているか確認し、必要書類と共に、日本商工会議所に原産地判定申請及び原産地発給申請を行います。

どのような準備や手続きを行えばよいのか、初めて発給申請を行う方にとってはわからないと思います。

このページでは特定原産地証明書の取得までに必要な準備や手続きを①~⑨までのステップに分けて、徹底解説していきます。

それでは早速見ていきましょう!

最後までお付き合いください!

ステップ1 輸出相手国が日本とEPAを締結しているか確認する。

まずは、輸出する相手国が日本と経済連携協定(EPA)を締結しているか確認しましょう!

当然ながら、EPAを締結していない国とは、EPAを利用することはできませんので、まずはEPA締結国か確認しましょう!

ステップ2 輸出産品の輸入相手国側でのHSコードを確認する。

日本とEPAを締結している国であることを確認出来たら、次に御社が輸出する産品のHSコードを特定します。

ここで注意が必要なのが、相手国の輸入通関時に使用するHSコードの特定が必要です。

HSコードとは貿易上それが何であるのか世界各国で共通して理解できるよう取り決めた共通番号のことです。

HSコードは6桁まで世界共通で、同じ製品であれば基本的に6桁までは世界共通です。

↓HSコードがわからない方はこちらを参照ください!

しかし製品によっては、各国の税関の解釈の違いにより、HSコードが異なる場合があります。

例えば、日本の税関ではHSコードが「844399」だが、輸入国の税関では「844330」というように、HSコードが異なる場合があるのです。

輸入締約国の税関と日本の税関の関税分類判断が異なる場合は、「輸入締約国税関の判断」が優先されます。

経済連携協定(EPA)で削減する関税は輸入国の税金ですので、輸入国の税関で使用するHSコードが使用されますので注意が必要です。

従って、事前に相手国の取引業者等に、輸入通関時に使用されているHSコードを聞くことをお勧め致します。

原産地規則は、HSコード単位で定められていますので、このHSコードの特定は非常に重要になります。

また、原産地規則で利用するHSコードは6桁ですが、相手国で輸入時に掛かっている関税を調べるのには、相手国で使用している桁数すべてのHSコードが必要になりますので(国によって9桁や10桁と異なります)、事前に相手国の取引業者等に、輸入通関時に使用されているHSコードを聞く時は、輸入時に使用している全ての桁数のHSコードを聞くようにしてください!

ステップ4 EPA税率の有無を確認する

HSコードを確認したら、次に輸入国で掛かる関税率を調べます。

ここで注意しなければならないのは、そもそも従来から関税が掛からない産品は、特定原産地証明書を取得しても意味が無いということです。

当然ですよね!特定原産地証明書は関税を減免又はゼロにする為に必要な書類ですので、そもそも輸入国で関税が掛かっていなければ、特定原産地証明書を取得する意味は無いのです。

輸入国の関税を調べるには、現地の輸入者や通関業者に問い合わせるか、またはWORLD TARIFFのホームページで確認します。

World Tariffとは、米国FedEx Trade Networks社が有料で提供している世界の関税率情報データベースです。

日本では日本貿易振興機構が同社と契約し、日本の居住者はどなたでも、日本貿易振興機構ホームページの「世界各国の関税率」から無償で使用することができます。

注意して頂きたいのが、ワールドタリフは最新のデータが反映されていなかったりする場合もありますので、相手国の税関HPなどで最終的には確認されることをお勧め致します。

また、各EPAの譲許表(対象品目毎に関税率を撤廃・引き下げるスケジュールを表にしたもの)も、税関HPに一覧表が掲載してありますので、ご参考ください。

相手国によっては複数のEPAを締結している国があります。例えばベトナムは、「日ベトナム EPA」、「日ASEAN 包括的経済連携協定」、「TPP」、「RCEP」の4つのEPAに締結しています。

複数のEPAに締結している場合、どのEPAを使用しても構いません!

御社にとって一番有利となるEPAを使用してください!

ステップ5 輸出貨物に適用される原産地規則を確認する

HSコードと関税率を確認したら、各協定で決められた品目別の原産地規則を確認します。

輸出する貨物が、日本の原産品だと認められるためには、どのような要件を証明しなければならいのか品目別(HSコード別)で確認を行います。

税関の原産地規則ポータルから品目別規則を検索することができます

他にも確認する方法がありますが、この税関の原産地規則ポータルが非常に分かりやすく便利です。

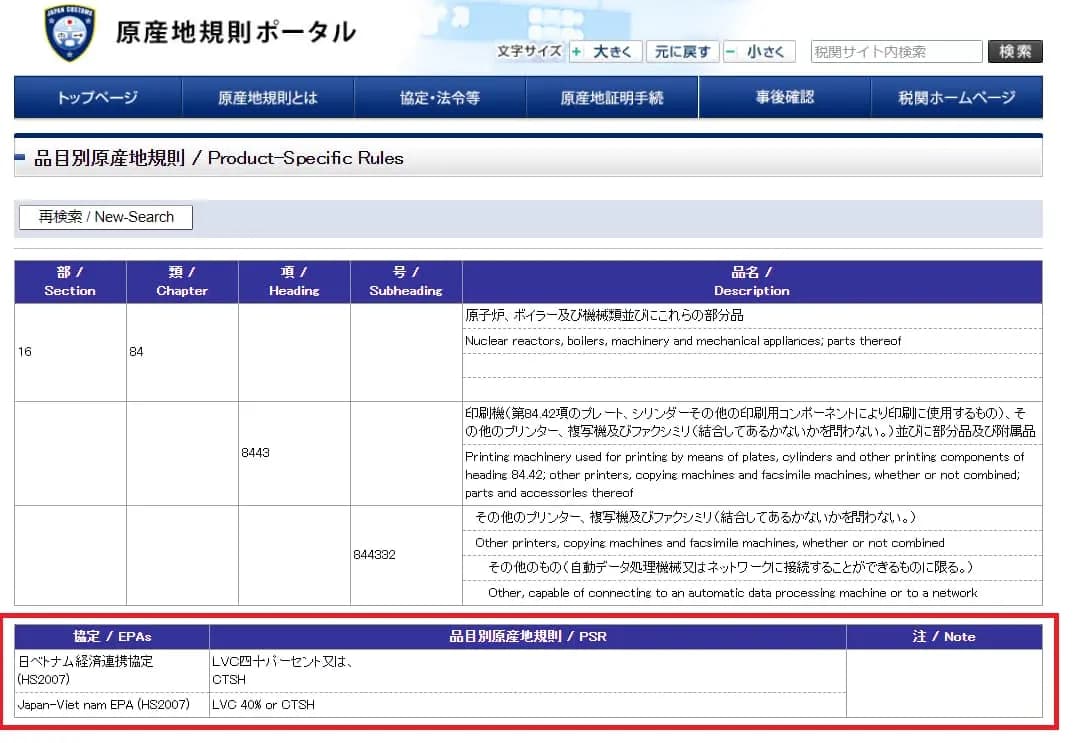

例えば、税関の原産地規則ポータルから、日ベトナム経済連携協定(EPA)で、プリンター(HS CODE:844332)の品目別規則を見てみましょう!

↓税関ホームページより

そうするとプリンター(HSコード:844332)の品目別原産地規則は、「LVC四十パーセント又は、CTSH」との結果が出ました。

LVCとは付加価値基準のことで、プリンターに占める日本の付加価値の割合が40%以上あること。

CTSHとは、原料/部品等から完成品へHSの頭6桁の変更を要する必要があることです。

プリンターはLVC又はCTSHのいずれか一方を満たせば、日本の原産性が認められます。

このように、輸出する産品の原産性を証明する為の規則を確認しましょう!

ステップ6 輸出産品の原産性を確認し、証明書類を作成する

ステップ5で、日本の原産品だと認められるためには、どのような要件を証明しなければならいのか品目別(HSコード別)で確認をしました。

ステップ6では、実際に原産性があるかどうか確認を行い、証明する書類を作成していきます。

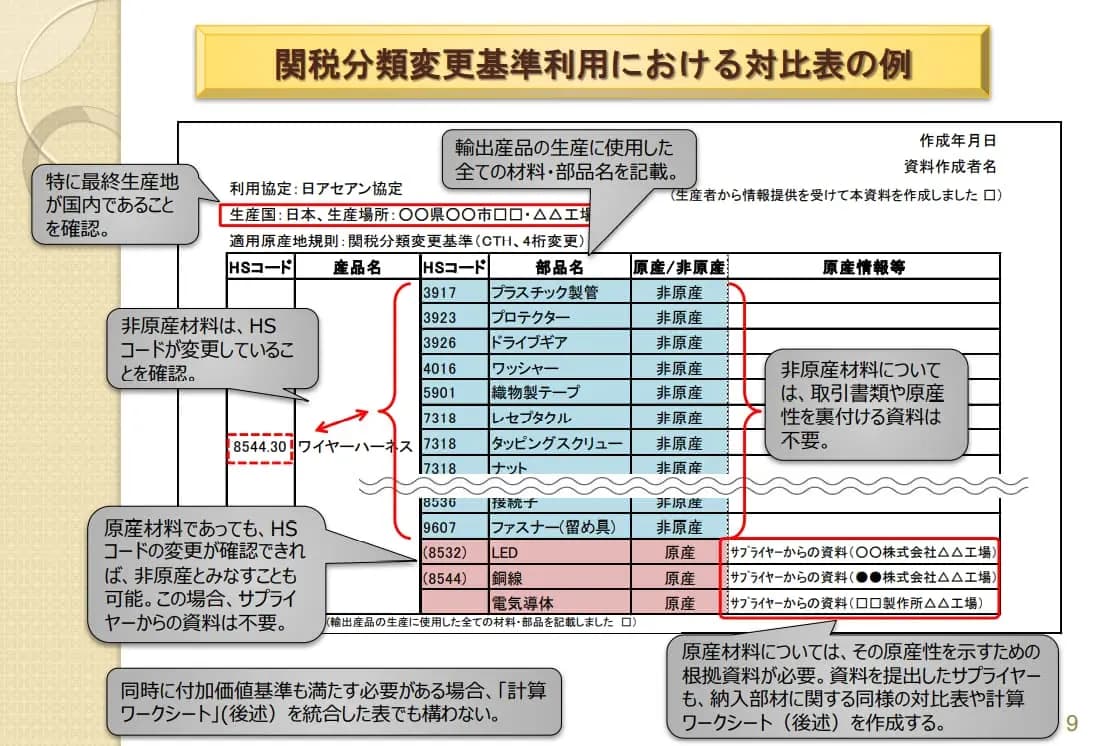

今回は、関税分類変更基準を見ていきたいと思います。

原産性を証明する為、下記のような対比表を作成し、原産性を証明していきます。

たとえば、対比表の一番上に書かれている非原産材料であるプラスチック製管(HSコード3917)は、日本でワイヤーハーネス(HSコード:8544)に組み込まれ、HSコードが3917→8544に変化しました。

HSコードが変化するということは、別の産品に変化した(産品の実質的な変更があった)とみなし、変化した国の原産性が認められます。

すなわちワイヤーハーネスは、非原産品であるプラスチック製管を使用しているが、日本でHSコードが変化しているので、たとえ非原産品であるプラスチック製管を使用していたとしてもワイヤーハーネスは日本の原産性を認められることになります。

出典:経済産業省 原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示より

原産品を証明するのは、非常に専門的な知識が必要になり、一から理解するとなると非常に時間と労力が掛かるかと思われます。

実際、上記のようなHSコードの確認などは、通関業者の方や通関士資格をお持ちの方でないと、なかなか厳しいものと思われます。

この原産性の確認作業は、特定原産地証明書を取得する上で、最大の山場であり最も重要な作業です。

特定原産地証明書を取得する上で、最大の山場がこの証明書類を作成する作業です。

関連記事を掲載しておりますのでこちらもご参照ください!

通関士などの専門知識が必要になりますので、当事務所などの専門家を利用することをお勧め致します。

→EPAにおける原産品の判断基準

→関税分類変更基準(CTC)での必要書類

→付加価値基準(VA)での根拠資料の作り方

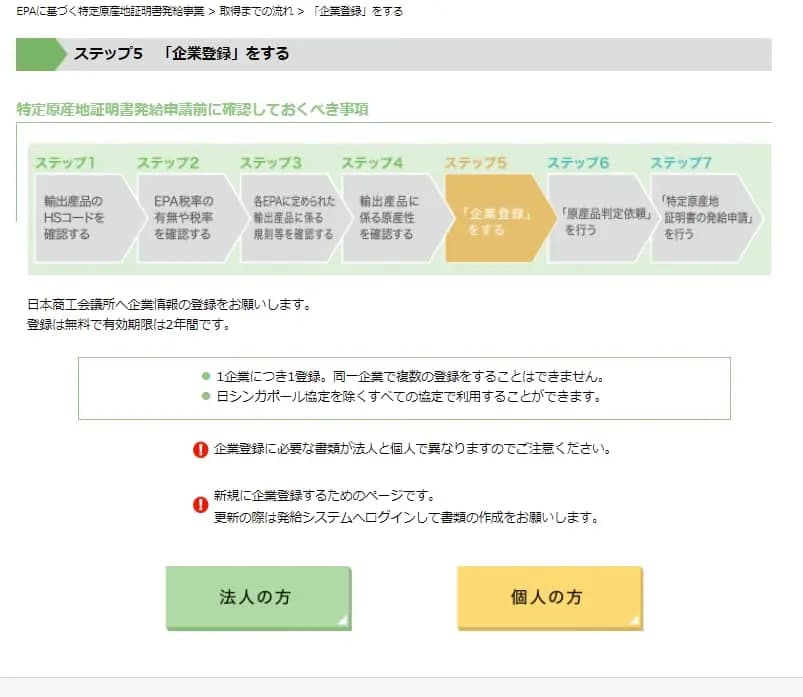

ステップ7 日本商工会議所に企業登録を行う.。

ステップ6までで、輸出する産品の原産性が確認できました。

いよいよ特定原産地証明書の発給申請に進んで行きます。

特定原産地証明書の発給は、経済産業省から委託を受けた日本商工会議所が行っています。

そして特定原産地証明書発給システムを使用して、手続きをしていきます。

まず最初に行わなければならないことが、「企業登録」です。

日本商工会議所のHPより登録を行います。

↓こちらから登録を行います。

法人の場合は、法人の方のボタンを押し、必要事項を記載し企業登録及びサイナー登録を行います。

登録したら、登録申請書の印刷を行い、法人の場合は「履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内の原本)と共に、個人の場合は?「戸籍抄本」、または「住民票の写し」(双方とも、発行から3ヶ月以内の原本)と共に、日本商工会議所に郵送します。

日本商工会議所で企業登録等が終了すると、郵送で完了のお知らせが郵送されます。

企業登録番号や、特定原産地証明書発給システムのURLやユーザーID、パスワードが届きます。

ユーザーIDとパスワードは、第一種特定原産地証明書発給システムにログインするときに使用しま

すのでしっかり保管しておきましょう。

また、企業登録の有効期間は「書類の提出から2年間」です。

期限の60日前から更新手続きができます。

ステップ8 原産品判定依頼を行います

日本商工会議所に企業登録が済んだら、次に輸出する産品が各EPAに定められる原産地規則等を満たしている「特定原産品」であるか、日本商工会議所に判定審査を依頼します。(原産品判定依頼)

原産品判定依頼は、特定原産地証明書発給システムより行います。

必要事項を入力し、またステップ6で作成した原産品であることを証明する資料を添付して申請を行います。

日本商工会議所より、原産品について不明な点等があれば問い合わせが来ますので、何度かやりとりする場合があります。

日本商工会議所で原産品判定が終了すると、原産品判定番号が与えられます。

原産品判定結果の有効期間はありません。

原産品であると判定された輸出産品については、判定依頼の際に提出した資料の内容に変更がない限り、その判定結果を使用して、同一の輸出産品についての第一種特定原産地証明書の発給申請を繰り返し行うことができます。

しかし、その産品の生産に関する材料調達先や材料価格の変化などがあり、当該協定の原産性を満たさなくなった場合は、改めて原産品判定を行ってください。

これで原産品判定依頼は終了です。

また、原産品判定依頼をできるのは、輸出産品の生産者又は輸出産品の輸出者となります。

官公署に提出する書類の作成や、これらを官公署に提出する手続きについて代理することを業とする行政書士も、生産者又は輸出産品の輸出者に代理して行うことができます。

言い換えると報酬をもらって行政書士以外の第三者は代行できないのです。(行政書士法)

ステップ9 特定原産地証明書の発給申請

いよいよ、最後の工程となりました。

インボイス及びパッキングリストに基づいて、日本商工会議所に特定原産地証明書の発給申請を行います。

当然ですがステップ8で取得した原産品判定番号を取得した産品しか発行できませんの注意願います。

また、特定原産地証明書は輸出の都度、必要になりますのでこちらも併せて注意願います。

特定原産地証明書は、日本商工会議所の窓口で直接受け渡しする方法と、郵送による受け渡しがあります。

手数料を支払うと受け渡し可能となります。

ただし、近年はデジタル化が進んできており、紙の原本での発給ではなく、PDFによる発給を行っている協定もあります!

↓詳しくはこちらをご参照ください!

これで、特定原産地証明書の取得について一連の手続きは終了です。

お疲れさまでした!

HERO行政書士事務所

HERO行政書士事務所